診療科目・医師の紹介

脳神経外科

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

| 初診・再診 (紹介・予約のみ) | AM | 曲澤 | 石井 | 橋場 | - | 曲澤 |

科紹介

当院は桐生・みどり地区で脳外科の専門的治療が行える唯一の病院で、現在3名の常勤脳神経外科専門医で診療を行っています。

脳神経外科で扱うのは、①脳血管障害:脳出血、くも膜下出血、急性期脳梗塞、頸けい動脈どうみゃく狭窄きょうさく、もやもや病など、②脳腫瘍:良性脳腫瘍(髄膜腫ずいまくしゅ、神経鞘腫しんけいしょうしゅ、下垂体腺腫など)、悪性脳腫瘍(グリオーマ、転移性脳腫瘍など)、③頭部外傷(脳のう挫傷ざしょう、急性硬きゅうせいこう膜下まくか(外がい)血腫けっしゅ、頭蓋骨ずがいこつ骨折こっせつ、慢性硬膜下血腫など)、④機能的疾患(正常圧水頭症、三叉神経痛、顔面けいれん、てんかんなど)、⑤その他(感染性疾患、小児疾患など)と多岐にわたっています。我々のモットーは、地域の患者さんはできるだけ地域で診療し、患者さんやご家族に満足してもらえる治療を提供し、最終的に自宅に戻れるようにすることです。そのために、最新の技術を身に着け、幅広い分野の治療を行えるように研鑽努力しております。

筆頭部長紹介

-

曲澤 聡(まがりさわ さとし)「副院長」

- 日本脳神経外科学会 専門医

- 日本脳卒中学会 専門医

- 日本脳卒中の外科学会 技術指導医

- 群馬大学医学部 臨床准教授

- 緩和ケア研修会 修了

医師紹介

-

橋場 康弘(はしば やすひろ)

- 日本脳神経外科学会 専門医/指導医

- 日本脳卒中学会 専門医

- 日本脳神経血管内治療学会 専門医

- 日本神経内視鏡学会 技術認定医

- 日本脳卒中の外科学会 技術指導医

-

石井 希和(いしい のぶかず)

- 日本脳神経外科学会 専門医

- 医学博士

脳血管内治療と脳手術時システムについて:「ほほえみ」67号から抜粋

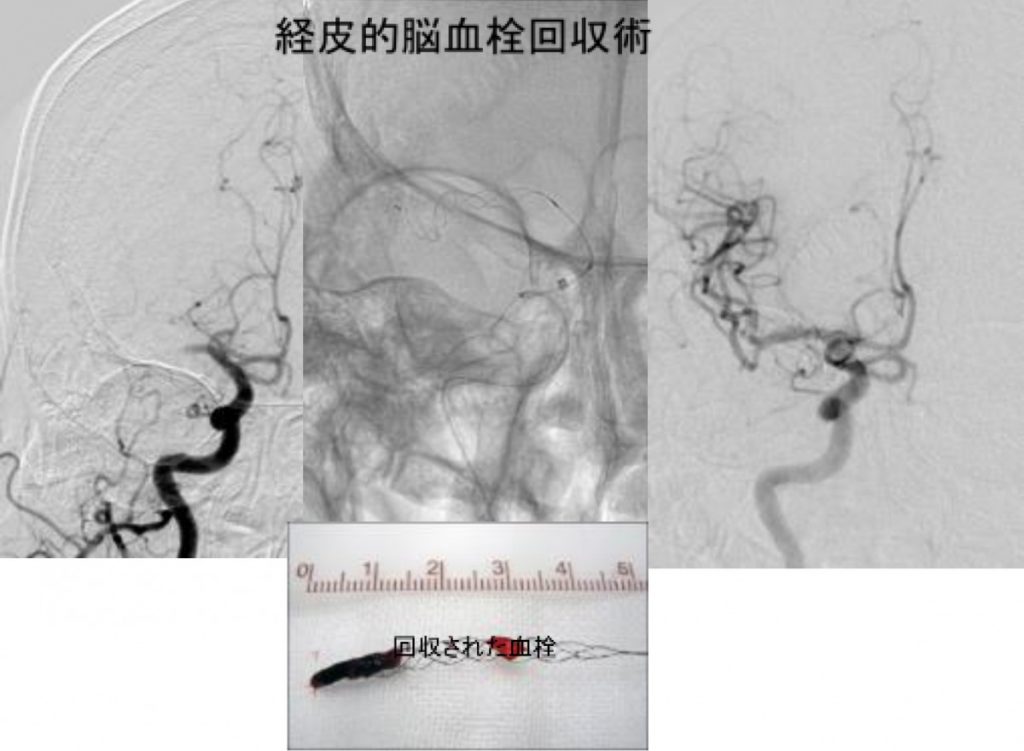

脳外科分野で最近のトピックスとなるのは、脳血管内治療です。カテーテルを用いて切らずに治す方法で、脳のう動脈どうみゃく瘤りゅうに対するコイル塞栓術そくせんじゅつ、頚動脈狭窄症に対するステント留置術、硬膜動静脈瘻こうまくどうじょうみゃくろうや脳動静脈奇形に対する塞栓術、脳腫瘍の栄養血管塞栓術など年々件数も増加しております。当院では群馬県の脳血管内治療の第一人者である、前橋老年病研究所附属病院、内藤功医師と連携して治療を行っています。また、通常の開頭術でもナビゲーションシステムや術中神経筋電図モニタリング、蛍光診断などを積極的に取り入れ、安全性を高める努力をしております。具体的な我々の取り組みをいくつか紹介します。超急性期脳梗塞に対する脳血栓回収術

近年、脳梗塞に対する治療は様変わりしており、特に発症8時間以内の脳主幹動脈閉塞に対するカテーテルによる血栓回収術が広く行われるようになりました。これはステント型や吸引型のカテーテルにより血管に閉塞した血栓を直接取り除く治療です。治療により症状を軽減させたり消失させたりすることもできるようになっています。当院でも24時間体制で治療を

受け入れております。脳梗塞は時間とともに進行完成して行くため、大切なことは脳卒中を疑ったら様子を見ないですぐに専門的医療機関を受診することです。我々は救急隊とも勉強会を定期的に行っており、治療の適応となる患者さんを一人でも多く受け入れる体制を整えています。

近年、脳梗塞に対する治療は様変わりしており、特に発症8時間以内の脳主幹動脈閉塞に対するカテーテルによる血栓回収術が広く行われるようになりました。これはステント型や吸引型のカテーテルにより血管に閉塞した血栓を直接取り除く治療です。治療により症状を軽減させたり消失させたりすることもできるようになっています。当院でも24時間体制で治療を

受け入れております。脳梗塞は時間とともに進行完成して行くため、大切なことは脳卒中を疑ったら様子を見ないですぐに専門的医療機関を受診することです。我々は救急隊とも勉強会を定期的に行っており、治療の適応となる患者さんを一人でも多く受け入れる体制を整えています。

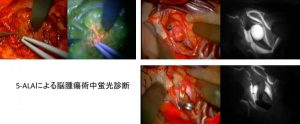

術中蛍光診断と術中ナビゲーション

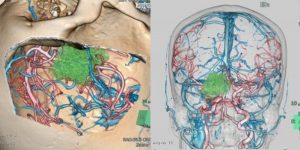

当院の手術用顕微鏡(カールツァイス・ペンテロ)には蛍光診断装置が組み込まれており、脳動脈瘤や悪性脳腫瘍の手術の際に利用しています。具体的には脳動脈瘤の閉鎖が十分か、周囲の血管の流れが良いかなど、術中にその場で確認することができ修正することができます。また、脳腫瘍では正常脳との境界が不明瞭な部分を蛍光診断で判別することができ、安全性と確実性を高めることができます。術中ナビゲーションシステム(メドトロニック・S7)も活躍しており、リアルタイムに操作している部分の位置情報が画像上に映すことができるため、より的確な腫瘍摘出ができ安全性の向上がはかれます。

現代の高度な脳外科治療はもちろん脳外科医だけで成り立つものではありません。看護師による日々のケアや精神的サポート、放射線診療部による三次元画像や高精細画像による綿密な術前検討、最新の放射線治療機器による放射線治療、臨床検査部による術中神経機能モニタリング、臨床工学部によるナビゲーション、リハビリテーション部での回復期リハビリテーション、歯科口腔外科による口腔ケア、地域医療連携室による転院や各種行政サービスとの橋渡しなど、多職種と連携してより良い治療ができるように一丸となって頑張っています。

我々は地域の中核病院脳神経外科として、高度な医療を地元で完結できることを目指し、今後も皆様のお役に立てるように精進して参りたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

当院の手術用顕微鏡(カールツァイス・ペンテロ)には蛍光診断装置が組み込まれており、脳動脈瘤や悪性脳腫瘍の手術の際に利用しています。具体的には脳動脈瘤の閉鎖が十分か、周囲の血管の流れが良いかなど、術中にその場で確認することができ修正することができます。また、脳腫瘍では正常脳との境界が不明瞭な部分を蛍光診断で判別することができ、安全性と確実性を高めることができます。術中ナビゲーションシステム(メドトロニック・S7)も活躍しており、リアルタイムに操作している部分の位置情報が画像上に映すことができるため、より的確な腫瘍摘出ができ安全性の向上がはかれます。

現代の高度な脳外科治療はもちろん脳外科医だけで成り立つものではありません。看護師による日々のケアや精神的サポート、放射線診療部による三次元画像や高精細画像による綿密な術前検討、最新の放射線治療機器による放射線治療、臨床検査部による術中神経機能モニタリング、臨床工学部によるナビゲーション、リハビリテーション部での回復期リハビリテーション、歯科口腔外科による口腔ケア、地域医療連携室による転院や各種行政サービスとの橋渡しなど、多職種と連携してより良い治療ができるように一丸となって頑張っています。

我々は地域の中核病院脳神経外科として、高度な医療を地元で完結できることを目指し、今後も皆様のお役に立てるように精進して参りたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

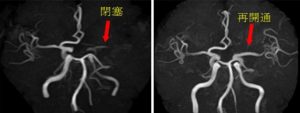

脳卒中の急性期治療について:「ほほえみ」45号から抜粋

脳卒中は寝たきりの原因の1位となっており、重大な病気です。中でも、脳梗塞(脳の動脈が詰まり、血流が途絶え、脳の細胞が死んでしまい後遺症が残る病気)は脳卒中全体の2/3を占めるまでに増加しています。 この脳梗塞に対し、2005年(平成17年)10月よりt-PA血栓溶解療法が日本でも認可されました。t-PA血栓溶解療法とは、t-PAという薬を点滴し、脳の動脈を詰まらせている血栓を溶かし、血流を再開通させ、脳の細胞が死んでしまうのを防ぐ治療です。投与した全例に有効というわけではないのですが、来院時、全くしゃべれず、また半身の手足が動かなかった患者さんが、うまくいけば投与1時間後にはほとんど症状が消失しているということもあります。 しかし、脳梗塞患者全員にこの治療ができるわけではありません。過去に脳出血の既往があったり、最近大きな手術をしていたり、血圧が異常に高かったり、血糖や血小板の数値に大きな異常がある例、CTやMRIですでに大きな脳梗塞が完成している例は適応になりません。また、脳梗塞には出血性梗塞といって、すでに脳梗塞が完成してから、血流が再開されると出血を生じ、かえって症状を悪化させてしまうことがあります。そして、出血性梗塞は再開通までの時間の延長に伴い増加します。そのため、以前は発症3時間が過ぎた例には、この薬は使用できませんでした。しかし、その後の調査でt-PAの投与が発症3から4.5時間以内であれば、有効性が危険性を上回ることが判明し、2012年(平成24年)9月より、t-PAの投与が発症3から4.5時間以内の症例にも認められることとなりました。 来院してから、診察し、採血、心電図、CT、MRIの検査を行い、診断をつけ、さらにご家族にt-PA血栓溶解療法の効果や危険性につき説明し、承諾を得るまで、どうしても1時間はかかってしまいます。そのため実際には、発症3.5時間以内に来院していないと、この治療はできません。また、脳梗塞発症からt-PA投与までの時間が短いほど有効であることも 判明しています。ですから、半身の顔面、上下肢に力が入らない、感覚が鈍い、言語障害がある、視野の半分が見えない等の脳梗塞(脳卒中)が疑われる症状が出現したら、すぐに救急車で来院してください。(寝ていて、朝起きたら症状が出現していたというような例は、発症時間不明ということとなり、この治療の適応にはなりません。) また、脳梗塞のみならず、くも膜下出血や脳出血も、より早期に治療を始めたほうが、より症状の悪化を防ぐことができます。(脳梗塞と脳出血は症状のみからは鑑別は困難です)

なお、桐生、みどり地区でt-PA血栓溶解療法の施設基準(専門医がいる、集中治療室がある、脳外科的な手術ができる等)が満たされているのは、桐生厚生総合病院のみです。

脳卒中、疑われたら、すぐ桐生厚生総合病院へ。

また、脳梗塞のみならず、くも膜下出血や脳出血も、より早期に治療を始めたほうが、より症状の悪化を防ぐことができます。(脳梗塞と脳出血は症状のみからは鑑別は困難です)

なお、桐生、みどり地区でt-PA血栓溶解療法の施設基準(専門医がいる、集中治療室がある、脳外科的な手術ができる等)が満たされているのは、桐生厚生総合病院のみです。

脳卒中、疑われたら、すぐ桐生厚生総合病院へ。